Als ich das Programmheft zur diesjährigen 56. Berlinale durchblätterte, freute ich mich besonders neben bekannten Namen des chinesischen Films wie Chen Kaige oder Zhang Yuan auch den von Royston Tan aus Singapur zu lesen. Seit der Wiederbelebung des Films in Singapur Mitte der 90er Jahre und v.a. seit seiner offiziellen Anerkennung als Kunst durch das National Arts Council befindet sich die Filmindustrie des Landes im Aufschwung. Und Namen wie Eric Khoo (der hier als Produzent des Films in Erscheinung tritt, aber auch ein bekannter Regisseur ist) oder Royston Tan lassen Cineastenherzen derzeit höher schlagen.

Als ich das Programmheft zur diesjährigen 56. Berlinale durchblätterte, freute ich mich besonders neben bekannten Namen des chinesischen Films wie Chen Kaige oder Zhang Yuan auch den von Royston Tan aus Singapur zu lesen. Seit der Wiederbelebung des Films in Singapur Mitte der 90er Jahre und v.a. seit seiner offiziellen Anerkennung als Kunst durch das National Arts Council befindet sich die Filmindustrie des Landes im Aufschwung. Und Namen wie Eric Khoo (der hier als Produzent des Films in Erscheinung tritt, aber auch ein bekannter Regisseur ist) oder Royston Tan lassen Cineastenherzen derzeit höher schlagen.

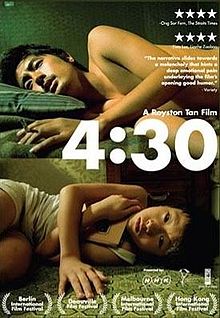

„4:30“ ist die Zeit, da Zhang Xiaowus Wecker klingelt. Zhang Xiaowu ist eines der alleingelassenen Kinder Singapurs, das sich nach Wärme, nach Kommunikation sehnt. Seine Mutter ist auf Geschäftsreise in Beijing. Nicht umsonst hat Royston Tan einen chinesischstämmigen Protagonisten gewählt, denn es seien vor allem die Chinesen, die für Singapurs Aufschwung stünden und die Geschäfte machten. Zhang Xiaowu ist elf Jahre alt, allein, hat keine Freunde und versorgt sich vollständig selbst. Und da ist noch der koreanische Untermieter in der Wohnung, in dessen Zimmer sich Xiaowu schleicht, und den er akribisch beobachtet. Was hat Jung gegessen, woher stammt das Haar auf der Seife, welche Musik hört er? Xiaowu spielt mit der Gefahr entdeckt zu werden und möchte doch Spuren seines Tuns zurückbehalten. Über seine Entdeckungen führt er genauestens Buch. Man kann dem kleinen Kerl geradezu beim Denken zuschauen, bis ihm wieder der nächste pfiffige Einfall kommt. Und Jung? In seiner tiefen Traurigkeit und Einsamkeit merkt er nichts. Er wollte sich umbringen, doch der Versuch ist gescheitert. Nun kommt er abends meist betrunken nach Hause, er raucht zu viel. Wir wissen nicht mehr über ihn, als das, was Xiaowu beobachtet. Xiaowus Sehnsucht Jung kennenzulernen führt zu einer möglichen Annäherung der beiden, doch dann verschwindet Jung.

„4:30“ ist ein wunderbar ruhiger Film. Es gibt kaum Worte, denn Xiaowu und Jung sprechen nicht dieselbe Sprache. Es ist ein Film, der sich Zeit nimmt, Zeit für die Hauptfiguren in ihrer jeweiligen Einsamkeit, selbst bei nebensächlichen Handlungen. „Ich wollte die Einsamkeit nicht in Worte fassen, ich wollte sie körperlich nachvollziehbar machen“, so Royston Tan im Interview.

4:30 ist einer jener viel zu selten gewordenen Filme, die sich Zeit nehmen zu erzählen, indem sie etwas zeigen.

Die Freude über oben genannte, berühmte chinesische Regisseure wich nach deren Filmen allerdings großer Enttäuschung. Zhang Yuan hat über das Abfilmen des Kinderheimalltags in „The little red flower“ (Kan shang qu hen mei) vergessen, eine Geschichte zu erzählen. Und Chen Kaiges „Wuji“ (Promise) bietet in furchtbar hässlichen Kostümen und Bildern eine lächerliche Story dar.

Ein beschränktes Budget und beschränkte Drehzeit zwingen, sich auf den filmischen Ausdruck zu konzentrieren und das ist durchaus nicht von Nachteil. Einer jener rätselhaften, doch sympathischen low budget-Filme war „Jieguo“ (Before Born) von Zhang Ming. Auch wenn viele Zuschauer nach der Vorführung immer wieder nach der tieferen fernöstlichen und uns darum nicht verständlichen Symbolik im Film fragten, blieb Zhang Ming nur zu erklären: what you see is what you get.

Ein Mann mit einem Koffer kommt in ein Hotel und klopft an eine Zimmertür, da wird er plötzlich in die Lobby gerufen. Doch dort wartet niemand auf ihn. Eine Finte? Als er zurück zum Zimmer kommt, findet er es leer vor, bis auf eine brennende Kippe und eine Frau, die aus dem Badezummer tritt. Li Chonggao ist nicht da. Er ist der Grund, warum der Mann hierher nach Guangxi kam, mit einem Koffer voller Geld und einer Digitalkamera. Die junge Frau sucht ebenfalls nach Li Chonggao, und so bilden sie eine Art Notgemeinschaft. Aber das Wort Gemeinschaft ist eigentlich schon zu viel. Ein jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Yu Ran ist schwanger. Huang Gangliang, der Mann mit dem Koffer, beginnt sich um die junge Frau zu sorgen. Sie verbringen viel Zeit am Strand. Auf einem gemeinsamen Ausflug auf die Insel Weizhou macht er ihr unvermittelt einen Heiratsantrag. Dann schickt er den Koffer mit der Digitalkamera an seinen Auftraggeber zurück, nimmt das Geld an sich und verschwindet.

Neues Spiel, neues Glück: Ein Mann mit einem Koffer kommt in ein Hotel und klopft an eine Zimmertür, da wird er plötzlich in die Lobby gerufen. Doch dort wartet niemand auf ihn. Eine Finte? Als er zurück zum Zimmer kommt, findet er es leer vor, bis auf eine brennende Kippe und eine Frau, die wir schon einmal im ersten Teil des Films gesehen haben. Sie arbeitet in einem Reisebüro und sie scheint den Mann mit dem Koffer zu kennen. Auch sie sucht nach Li Chonggao. Sie ist schwanger. Der Mann mit dem Koffer findet auch Yu Ran, da er ja die Photos, die sein Vorgänger mit der Digitalkamera aufgenommen hat, kennt. Gemeinsam suchen sie weiter nach Li Chonggao. Zusammen fahren sie auf die Insel Weizhou. Spuren des ersten Besuchs von Huang Gangliang und Yu Ran tauchen wieder auf, Muster wiederholen sich. Dass Li Chonggao nicht kommt, ahnt man längst. Darum geht es auch gar nicht, sondern vielmehr um das Spiel mit Parallelen und Verschiebungen innerhalb der Geschichte, die sich zu wiederholen scheint und es doch nicht tut. Zwei Frauen sind schwanger, Li Chonggao hat sich in Luft aufgelöst, Zustände der Einsamkeit in einer Landschaft am Meer. Beim Schreiben merke ich, dass es eigentlich ein Film ist, der sich der DVD_Auswertung widersetzt, denn die Möglichkeit des Vor-und Rückspulens könnte ihn schnell entzaubern.

Spätestens seit „Miyu shiqi xiaoshi“ (Weekend Plot), der im Forum 2002 lief, weiß man, dass Zhang Ming meisterlich Menschen, die sich miteinander langweilen, filmen kann. Einsamkeit ist hier weniger Abenteuer und Herausforderung wie bei Royston Tan, sondern etwas Bedrückendes, etwas, dass gefangen nimmt. Einsamkeit ist kein für den Film neu entdecktes Sujet und doch haben sich die meisten asiatischen Filme dieser Berlinale auf die eine oder andere Weise diesem zugewandt. Dazu kam noch die auffallende Konzentration auf wenige Hauptdarsteller. Gezeigt werden Figuren, die vom Zuschauer verlangen, dass er sich auf sie einlässt, zuhört, hinsieht. Da kommt für mich ein Hauch vom Kino der sechziger und siebziger Jahre zurück.

in: dnC 1/2006